□阿苏/文 胡颖 九重葛/摄

东极极东,是东福山岛,再往东便是无边无际的太平洋。也许是岛听起来过分孤独,舟山人便刻意忽略了其岛的名称,称其为东福山。连接起这座海岛与外界的,是每日从庙子湖出发的渡轮——带着物资、故人、游客,航向大洋深处。

风之岛,海之民

第一次去东福山,最令小明感到震撼的一幕是“开船一个小时左右,海水逐渐由黄变蓝”,渡轮在碧蓝的海面劈出一拨接一拨白色浪花,直至见到远处礁石上伫立着“东海第一哨”的白色灯塔,它指引着渡轮缓缓向前,停泊在东福山的码头边。这是一座山石垒起的岛,终年不息的风送来了一批批登岛人: 起初是摇着橹、寻找新居地的温州人和宁波人,他们从沈家门出发,一路寻至这座小岛,丰富的海洋资源让他们决定在此落脚,用山石及泥土来筑屋。

上世纪八九十年代,随着“小岛迁大岛建” 政策的推行以及生活水平的提高,东福山上的人纷纷迁往生活更便捷的沈家门,年轻人几乎都到岛外读书、就业。如今,东福山上常住居民约90人,60岁以上老者居多,他们偶尔在岛周围捕些鱼虾,闲暇度日。

二十一世纪的第一缕曙光,让陌生的年轻面孔再次出现在东福山,他们多是年轻的背包客,或沿着石条简单铺出的曲折小道徒步,或搭起帐篷,钓鱼、探险、等待日出。还有背着画板,在海岛各处写生的学生。渐渐地,岛上的渔家客栈、青旅和民宿也多了起来。

《后会无期》上映后,更多游客慕名而来,小明便是其中之一,他说:“那时正好回舟山准备毕业考试,也不急着找工作,决定先到附近玩玩,东福山就是第一站。”岛上的一切都令小明感到神秘且惊喜,他在岛上的塔塔青年旅舍做了一个月义工后,萌生了留下来的念头,恰巧旅舍其中一位合伙人准备退出,他和另一位名叫微微的女孩成了塔塔青年旅舍新的合伙人。“我们俩跟店长大胖属于较早一批到岛上开青旅,直到现在还留在这里的年轻人,到如今也有八年了。”

除了小明这样的外来者,东福山上还有一些民宿由本地人经营。阮子峰出生在这里,从初中、高中直至大学都在岛外求学,2012年, 他完成学业后回到东福山,在从小长大的大岙村开了一间民宿,彼时,岛上已经有16家民宿。“当初住民宿更像是到渔民家里做客, 住宿条件就一张床,一块隔断木板,床边有电扇,当然也有灯具。”

早期,东福山主要依靠柴油机发电,功率不足,就算民宿内安装了空调,基本也不会开。“一旦开了,就很容易跳闸,全岛会因此停电,后来从沈家门修建了一条海底电缆过来,用电才没有这么紧张。”小明说,初期生活上的不便,让他掌握了丰富的生活技能,他也见证了岛上基础设施逐渐完善,“从前岛上用的淡水多从岛外运进来,客人太多的话水也不够用,现在新修了水库。这些改变对当地人和游客来说都是好事。”

雾之岛,寻仙踪

东福山面积仅2.95平方公里,环岛走上一圈是多花三四个小时,这是享受孤独的恰当时长——暂时远离人群,在海风的拥簇下,在山石、岛礁与飞鸟的注视下,让自己以一个平凡生灵的姿态,与大自然融为一体。这份刚刚好的孤独感,恰恰是都市人所需要的——它不会重到将人压垮,而是轻盈地落下,化作一份自省与观照。

对习惯了城市生活的人来说,东福山满足了他们对原始的想像。就像隔海远眺时,笼罩在东福山四周的海雾,让人觉得这是一座遗世独立的海上仙山。但对身处其中的岛民而言,这里则毫无神秘可言,不过他们依然乐意向外来者讲述那些如海雾般笼罩在东福山四周、缥缈如梦的诸多传说。

东福山顶峰的白云宫里,除了观音堂和龙王宫,还有一个白云庵,里面供奉着一位白云娘娘:据说白云娘娘原是一条白蛇,一开始在普陀山修炼,后来观音菩萨欲在普陀山设立道场,白蛇与之斗法失败后,转而来到东福山上的葫芦洞继续修炼。岛上植被稀少,每当烈日暴晒,白蛇觉得干渴难耐,观音菩萨特意在洞口插上一朵白云,无论风雨都吹不走,让它得以安心修炼。

石之岛,问前路

东福山的石头比人多,大自然鬼斧神工所造就的石景观,塑造了东福山壮丽的地貌,岛上一处花岗岩崖壁上,大小不一的圆形素白石块散落山间,如同一条石头组成的瀑布,当地人称为“陨石瀑布”。

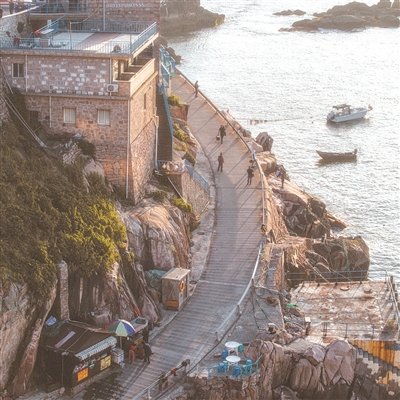

除却这些嶙峋怪石,更多石头被广泛运用于当地人的生活:将坚硬的花岗岩凿开,制成用于铺设环岛道路的石阶,修建观景的石栈道、石亭,此外有石井、石晒场、石墙,小明还曾在山顶某处草丛里,发现了一副石头砌成的棺材。若论及东福山人对石头的运用最淋漓尽致的表现,无疑是那一栋栋依山而建的石屋。

“大约上世纪五十年代初,当地人还是用碎石和泥土合垒成小屋,七十年代以后,一批来自温岭的石匠到了岛上,开始将岛上的山石加工成平整的石条,用来做房梁;加工成方方正正的石头,用来替代红砖,就这样盖出了东福山特色的石屋。”阮子峰说。

从前在东福山,盖一栋石屋算得上一个大工程。用于筑屋的石条通常重达500多公斤,单单依靠一户人家的力量是无法承担的。因此每当一户人家要盖房,几乎全村的人都会去帮忙。在阮子峰记忆中,石匠师傅用非常传统的工具去凿眼,“俗称打眼,就是拉一根线,在岩石两端固定好,要是一个形状不太正的石头,打眼就更费力。打好之后,用刀去凿,把石头弄得方方正正的,坚固且美观。”

那些石匠师傅因此定居东福山,筑起一栋栋错落有致的石屋,让岛民安然度过无数的台风季。石屋的石缝里,石屋后的植被中,悄然长出的爬藤植物,则为连片浅灰色的石屋群增添了色彩,生动而鲜活起来。然而时代变迁,加之岛民陆续搬出, 如今东福山上没有人再盖新的石屋,阮子峰说,至今还生活在岛上的几位石匠能接到的活儿就是刻字了,“比如白云宫和其他景点里的一些字,就是这些师傅刻的。”

村民尽数迁出的大树湾石屋群,是东福山曾经兴盛一时的石屋时代的见证,而今入选历史文化古村落,变成游客在东福山必打卡的景点之一。置身于这个过分安静的“石头王国”中,想像着这里曾经的繁华与热闹,而今耳畔仅有呼呼作响的海风。

2019年,普陀区本着“随旧、复古、复新”的原则,以石屋为载体开始挖掘大树湾自然村落的历史人文资源,思考大树湾乃至整个东福山未来的发展方向。

对小明而言,东福山最吸引他的,是自然神秘的风光以及宁静的生活氛围,随着旅游开发,改变不可避免,如何在保留东福山“原始感”的同时,让当地人的生活得到保障乃至提升,小明觉得,需要更加谨慎地考量。

选自《岛与》“小岛你好”特刊