□记者 王涵真

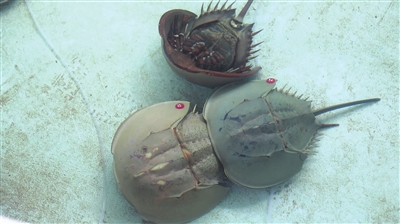

本报讯 “你看那对中国鲎,雄鲎勾着雌鲎腹甲后侧缘,正在水底慢慢走着,说明他们已经成功配对了。”走进位于普陀西轩岛上的浙江首个中国鲎救助基地,省海洋水产研究所高级工程师张涛就领着记者看暂养池中的“鸳鸯”鲎。目前,基地内有9对中国鲎配对成功,这意味着基地在对中国鲎保护和救助的同时,科研人员也将尝试对其繁殖生物学开展研究。

鲎被称为“海洋活化石”,已经在地球上生存了4亿多年,为国家二级保护动物。舟山海域是中国鲎地理分布的北界,偶有渔民误捕野生中国鲎的报告。2022年起,这些鲎被安置在中国鲎救助基地里,科研人员日夜守护,对中国鲎种群进行抢救、复育和保护管理。

在养殖车间的两个暂养池内,约有40只中国鲎怡然自得地休憩在水中。它们大多是渔民误捕后发现受伤或因健康状况主动送过来的。至今为止,基地已累计救助上百只。

鲎对生长环境的要求比较苛刻,在一次次尝试中,科研人员摸索到了适合它们生活的水温条件。“温度太低的话,它们就不怎么摄食了,因此冬天我们会打开加热棒,把水体温度保持在16℃以上。”张涛说。

如今,基地也迎来了一批学生力量的助力,就读于浙江海洋大学的研究生杨淑越就是其中之一。每天清晨,她都会用网兜打捞水里的杂质、粪便和残饵,换水、擦池壁也不能少,优质的水环境能让中国鲎更好地生长。在一天天的观察、记录和照料中,她也渐渐地喜欢上了这一古老的生物。“以前只是在书本上见过中国鲎,来这里之后,我慢慢了解了它的生长习性,平时也会和周围同学讲解,呼吁大家去保护它们。”杨淑越说。

每年的5月到8月是中国鲎的繁殖季,前期,张涛所在的团队对暂养池进行了半池铺沙,尝试让鲎挖窝产卵。“如果以后我们育出了鲎苗,长到合适的规格会进行增殖放流。同时,我们救护的这些鲎,等活力完全恢复后会择机放归大海,尽我们所能增加和恢复野外中国鲎幼体种群。”张涛说。