□记者 高阳

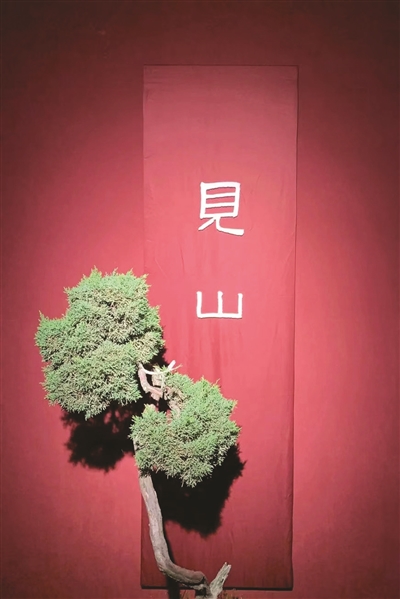

近日,由舟山市文学艺术界联合会、舟山市文化和广电旅游体育局、普陀山风景名胜区管理委员会主办,舟山市美术家协会、舟山市普陀山书院、舟山市观音文化促进会承办的,以“宋韵流玉诗画普陀山”为主题的“见山——艺术名家作品展”在普陀山书院开展。

本次艺术家作品展以“宋韵普陀山”为核心,由国内著名美术理论家杨大伟教授担任学术主持,邀请了多位著名艺术家参展。活动也汇聚了市内外美术界众多艺术家就美学与艺术创作之间的丰富内涵作了深入交流与探讨。本次画展将于7月3日落下帷幕。

▌“见山”所见是普陀山

六月的普陀山绿柳红花,温润适意。走过长长的林荫路,普济寺旁的普陀山书院展厅里,人流不息。狭小的展厅内队伍虽长,观众却安静从容,缓步前行,等待着属于自己和“诗画普陀山”的对话时刻。展厅内,一幅幅画作正静静地展现着普陀山美景;观众从当下步入画境,感受现实与内心的对话。

中国美术家协会理论委员会委员、浙江传媒学院教授杨大伟表示,这次展览分两种表达方式,一是外地艺术家内心里边的普陀山,二是当地艺术家熟悉的普陀山风情与诗韵。

在展览中,可以看到舟山籍艺术家毛文佐的画作,普陀山在他的画笔下,一如陆游的诗所描绘的“暮山青尚浅,晓山如黛染。开窗望海山,天清雾方敛”。《潮声梵音》《南天朝霞》《万寿桥》以油画的形式展现了普陀山的山水之美和人文精神。

舟山市美术家协会名誉主席王飚以水墨画描绘了《性海》与《觉路》,以高度简约的笔触生动表现了普陀山梵音洞周围的海上禅境。

北京电影学院教授刘晓光的《天地》系列,旅德艺术家、宁大科技学院教授李迪的作品《行游2021》系列、杨大伟的作品《山水》系列,用纸面综合技法结合水彩,以丰富的色彩展现了内心的山水之美。

“外地艺术家更多表现的是内心的普陀山,而当地的艺术家为了让更多的人了解在地文化,因此他们更尊重山的风情,还有海的诗意,不在于它是不是写意还是写实的问题,更主要的是他们对这片土地的一份挚爱。”杨大伟表示,这两种形态其实就构成了一个特别有意思的艺术话题,当“写和意”“实和虚”构成了对应关系的时候,其实就构成了我们现实的普陀山,也构成了我们内心向往的普陀山。

▌来这次画展看美学与宋韵

在本次展览中,共展出了17位艺术家的39幅作品。策展人、舟山市普陀山书院副院长、舟山市美术家协会主席陈晟在座谈时说:“普陀山遗留的宋代古迹只有一处,但为什么我们要以‘宋韵流玉’为主题呢,因为宋韵的核心与普陀山密不可分。”

古时,禅的思想在长久历史时期里渗透到了民众生活的各个层次,特别是在士大夫的生活中,深刻影响了某些诗人、画家的艺术创作及大众的审美体验。祁志祥先生就指出,禅在阐发其世界观、本体论、认识论和方法论时,又不自觉地透示出丰富的美学意蕴,孕育、胚生了许多光芒耀眼的美学思想。

本次艺术名家作品展,以画的形式展现普陀山之美,展现宋韵在当代的传承。与会艺术家在座谈中表示,在中国书画史上,宋代绘画是一个承前启后的关键存在。宋代以来,江南成为中国经济和文化的繁荣之地。从此,江南不仅是空间所指,而且成为高度发达的文化和经济的意象。浙江一带,更是诗词书画的高产之地,宋元明清,浙地艺术家代表了中国山水画的最高成就。

▌打造“见山”文化品牌

本次展览为什么题名见山?杨大伟说:“这里所见的是普陀山。普陀山成因是佛教名山,是灵山。虽几度兴废盛衰,不断进行着文化的积淀、衍生、嬗变,形成自我品性的文化生态。如今的山海景观仍可以让我们走进历史。见山是山,是说看到什么就是什么,不觉所见有多少真假。见山不是山,是于无疑处存疑,透过事物的表象,探究本质。见山又是山,是经过怀疑、批判、辩证后了解事物的本质。置于艺术创作而言,也是这个道理。”

普陀山书院举办的艺术名家作品展,显现出普陀山书院与绘画艺术交相辉映的美好,本次展览也像一次雅集,艺术创作者可以聊及艺术呈现的趋势,关注艺术家在自身领域探索性的实践,这是“见山”体现的人文艺术精神。

宁大科技学院教授、设计艺术学院院长梅法钗说:“禅是一个非常国际化的文化,禅的美学在普陀山有得天独厚的条件,应该要有相应的艺术品牌创建。”北京电影学院教授马跃军说:“在普陀山书院举行艺术名家作品展,使普陀山文化更加丰富和多元。”如将“见山”打造成文化品牌,定期在普陀山书院或者更大的场地举行相关的艺术展览,假以时日,定将以此为名吸引更多的艺术爱好者到普陀山观展。届时,普陀山不单单是旅游胜地,更是艺术乐园,将给游客提供更加丰富、高端的文化体验。

“普陀山,山不大,但是名山。”市文联党组书记张辉表示,“接下去,市文联将考虑创造条件,打造‘见山’文化品牌,做好未来发展布局,吸引更多的艺术家在舟山集聚。”