山谷雨

20年前在普陀生活,20年后扎根在定海。

作为一个土生土长的普陀人,安扎在距离不到20公里的定海老城,按行政区域始终在舟山本岛,不是漂泊在外的游子,有何故乡情怀一说?但每次回普陀老家就觉得内心有特别的亲切感。

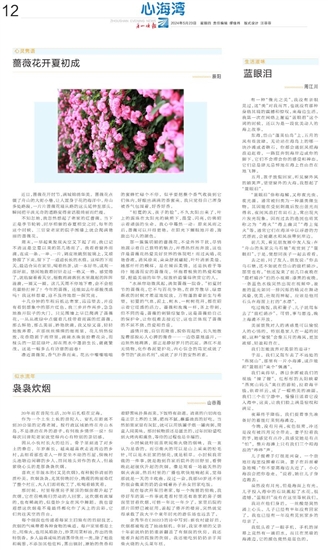

因从小农村长大的经历,骨子里刻进了对乡土的眷恋,年岁渐长,越来越喜欢走进周边的乡村,去细看那些老人一样安坐不动的石屋、傍晚村头池塘边闲聊的乡人、田间地头劳作的农人,但最萦绕心头的是那袅袅炊烟。

喜欢王菲版本的《又见炊烟》,有种脱俗清丽的质朴美。炊烟袅袅,尤其傍晚时分,晚霞的绚丽染红了整个村庄,大人们即将收工了,吆喝着嬉笑着。

那时候,村里每座房子屋顶的烟囱都升起了炊烟,它在召唤晚归劳动的人回家。这炊烟有浓厚的,也有稀疏的,似曼妙少女在风中舞蹈。我也曾遐想这炊烟是不是最终都化作了天上的云彩,它们向往天空的自由。

每个烟囱也传递着每家主妇独有的后厨技艺,炊烟的气味带着各种食物的味道。每户家里都是土灶,用柴火,也用风箱助力,炒菜用菜籽油,炸出的鱼特别香。乡人最喜咸味的清蒸带鱼丝一类,除了粗盐和碗葱,不添加其他佐料,蒸出锅时,原始的鱼香和着野葱味扑鼻而来,下饭特有劲道。清蒸的白切肉也是正宗土养的土猪,肥而不腻,蘸酱油真的好吃。当然如果家里有灰缸,就可以用铁罐子煨一罐肉粥,简直人间美味。那时候物质还是匮乏的,过年时盼望吃到大烤肉和熏鱼,等待的过程也是幸福的。

小时候就特别喜欢闻柴火烧的烟味,我一直认为是香的,而引柴火的可以是山上采来的松毛针,可以是木匠家的刨花,或是稻草。小时候我常做的一件事,就是跑到自家后院外的田野里,看傍晚此起彼伏升起的炊烟,像是观看一场最天然的烟火表演,然后村里的广播也欢快地响起来,觉得那就是一天的丰收曲。没过一会,我那50岁还不到的很会做菜的奶奶会喊着孙子孙女回家吃饭。

现在每次开车回老家,每一个绚丽的傍晚,我停好车的第一件事就是看村里还有谁家的房子烟囱里冒着炊烟,可惜一年比一年少了。家里后院的那片田野已被征用,盖起了整齐的楼房,突然就觉得承载了我大半个童年时光的游乐场也远去了。

余秀华在《2022》的诗中写到:新农村建好后,炊烟都被吸进了抽油烟机。幸好,我家孝顺的父亲十年前就给奶奶重新翻盖了有烟囱的伙房,我还能看升起的孤独的炊烟,我还能吃到奶奶亲手用柴火烧的大头菜年糕。