□记者 高阳

如今,打开手机,使用任意一款通信软件都能进行即时联系、互动。但很久之前,鸿雁传书、电报传信、排队打电话的焦急等待让人备受煎熬。

上世纪五十年代至今,从书信、电报、电话到手机,这些通信工具经过了怎样的发展历程,又留下了怎样的时代烙印。记者采访了岛城不同年龄段的市民,听听他们有些什么经历。

从鸿雁传书到电报传信 “大事”“急事”交流更加及时

上世纪四五十年代,书信是最常用的联系方式。“鸿雁传书”就是远在千里的人们靠洋洋洒洒几张纸传递嘱托、思念和亲情。通常,信发出后便是遥遥无期的等待和接到回信后欢呼雀跃的欣喜交替上演。距离远的,来信和回信相差个把月也是常有的事,美丽的误会和完美的缺憾也相伴而生。

今年70岁的刘奶奶是黑龙江人,她的丈夫老唐是上世纪六十年代从舟山去往黑龙江的知青。刘奶奶说她和老唐相识相恋在黑龙江,并在那里成婚。后来老唐先一步回了舟山,在一年多的时间里,两人只能靠书信交流。

“那时候送信时间太久了,一个月才能收到回信,有时候天气恶劣,可能两个月都收不到信。”有一次,刘奶奶两个多月没收到信,她都快以为老唐成了“负心汉”,准备只身前往舟山讨一个说法。幸好,隔天就收到了信,随着信一起寄来的还有票和一句“我将于8月启程来接你一起回舟山”。刘奶奶说:“当时我看着信一时又哭又笑,真是差点误会大了。”

除了书信,上世纪五十年代至八十年代,电报也是一种重要的通信工具。72岁的徐阿婆回忆道,“某某收电报”是收发室老大爷们常喊的话,被喊者常是怀着极度紧张甚至是害怕的心情跑来收电报。

因为那时候电报费用很贵,按字数收费。要不是遇上万不得已的紧急情况,大家一般不会选择发电报这种快但是贵的通信方式。“所以,电报在当时也成‘坏事、急事’的危险信号。”徐阿婆说,“父病危”“妻住院”“速归”等是当时电报的常用短语。

“像我家,第一次收到电报是1987年的夏天,是一个噩耗。”徐阿婆说,那年冬天,她的嫂子生病到上海住院,因为家里人都要工作或上学,一般只有一人在上海的医院陪护,有时只有嫂子自己在医院。平常交流都用书信,一般三天就能收到信件。但是1987年夏天,村里邮局的人匆匆跑到了她家,拿出了电报。“一听有电报,我们心都悬起来了,就怕是坏消息。打开来一看,果然是噩耗,是我侄子发的‘娘去世’三字,我们都泣不成声,立刻准备东西出发去了上海。”

固定电话问世

排队打电话成为一景

上世纪八十年代初,固定电话逐渐在城市中出现。拨几个数字,就能听见对方声音让人感到方便、新鲜。最开始有钱人在家里打电话,普通人得去电报大楼或者邮局去打。而且线路繁忙,常堵塞。人们争相排着长龙端着午饭站在电话隔间前等着打电话的壮观场面绝不比春运排队买火车票逊色。因此,排队打电话也成当时让人难忘的别致一景。

慢慢的,公用电话开始普及。家住定海的80后市民阿丰表示,在她的记忆里,童年时代,对外联系主要是公用电话。“我记得那时很大一片的居住区才能见到一部公用电话,一般设在小卖部里。当时家庭装一部电话需要不少钱,不是谁家都装得起。那时职工的工资一个月还不到一百块,安装一部电话要花费三千多元。”而且当时通话质量不好,打电话像吵架,喊破了喉咙对话是常有的事,连外面等待的人都被吵得受不了,因打电话吵架的事情也时有发生。

“我家是2001年,取消固话安装费后才装的固定电话。”阿丰表示,那段时间也是周围人安装固定电话最多的时候。

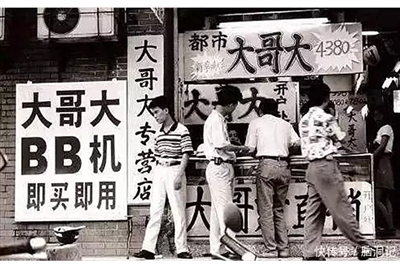

从BP机、“大哥大”到“掌中宝”

机子越来越小,但交流更加便捷

上世纪八十年代末,寻呼机(也称BP机)出现在年轻人手中。70后市民阿杰表示,九十年代初,时髦青年的3个标志性特征是墨镜、大背头、BP机。寻呼机盛行的年代,腰里别个寻呼机,也是身份的象征。在街头,无论是步行的、骑车的,还是坐车的,只要BP机“嘀嘀”一响,便停下来就近找公用电话打过去。那齐刷刷投来的羡慕目光让拥有者赚足了脸面。

“当时BP机,常用的几个台,什么128、126、127等。最开始是直接呼,留电话号码,让对方回电话,后来演变成直接呼数字,跟‘密电码’似的,还需对照‘密码本’,才能一目了然。还有‘暗语’,比如‘520’是‘我爱你’,‘000’是 ‘kissing’等等。现在年轻人的谐音梗也是我们玩剩下的!”阿杰说,后来又出了汉显寻呼机,但是费用相当昂贵,比如一部摩托罗拉双排汉显寻呼机需要2000多元,但附带定时免费发送的天气预报、新闻、股票信息。

上世纪九十年代初,被称为黑砖头的“大哥大”登场,寻呼机慢慢退出历史舞台。“大哥大”的典型机型是摩托罗拉3200,由于这一机型曾是上世纪八九十年代香港警匪片中江湖大佬的标志物件,于是摩托罗拉3200就有了“大哥大”的别称。

阿杰说,那时候,一部“大哥大”卖3万元,比现在的华为、苹果手机贵好几倍。“拿着‘大哥大’打电话,看着风光,但那也是个体力活,手机加上电池有一斤半重,端着边走边打,挺累的。”

上世纪九十年代中期,数字手机开始流行,摩托罗拉、诺基亚等手机成最受青睐的品牌。1.5万元一部的诺基亚手机因信号好,特别是比砖头一样的“大哥大”身材小了三分之二,很多人毫不犹豫换了手机。那时,腰间跨个小巧手机成了最受追捧的时尚潮流。到了上世纪九十年代末,被称为“掌中宝”的摩托罗拉328、v998等机型风靡一时。

随着2007年第一代iPhone发布,智能手机正式进入大众的生活。阿杰笑称刚用iPhone4的时候,他觉得“一机在手,天下我有”。不仅能照相、摄像、听MP3、看电视、看电影、看电子书、上网聊天、玩游戏、网上购物、微信拜年,甚至消费、理财都能轻松完成。“拥有一部手机,等于把世界装进了口袋。”

现在,智能手机也不再是年轻人的专属,越来越多老年人学会了数智化工具的应用。徐阿婆就在去年学会了用智能手机打电话、看视频、看小说和微信聊天。她一边用微信和孙女聊天,一边笑着说:“现在沟通交流这么方便,遗憾只会越来越少了。”

本版图片为资料图片